文物TalkShow|河姆渡骨耜:中華先民是世界稻作農(nóng)業(yè)的發(fā)明者

當(dāng)今世界近一半人口以稻米為主食,。世界上最早的水稻是誰培育出來的呢?

這一件柄上綁扎著條縷分明的藤條,,藤條下殘存著一塊木棒的骨耜,,把古籍記載中關(guān)于“耒耜”的古老形象,,清晰地展現(xiàn)在我們面前。浙江余姚河姆渡遺址出土的這件骨制農(nóng)具見證了7000多年前長江下游地區(qū)稻作農(nóng)業(yè)的發(fā)展水平,,它與同時(shí)出土的大量稻谷遺存一道,,實(shí)證了中華先民是世界稻作農(nóng)業(yè)文明的先驅(qū)這一事實(shí)。

文物名稱:河姆渡骨耜

年 代:距今約7000年(河姆渡文化早期)

體 量:高18.2厘米,,刃寬9.8厘米

出土地點(diǎn):浙江余姚河姆渡遺址

收藏單位:浙江省博物館

在地下沉睡了7000年的谷物

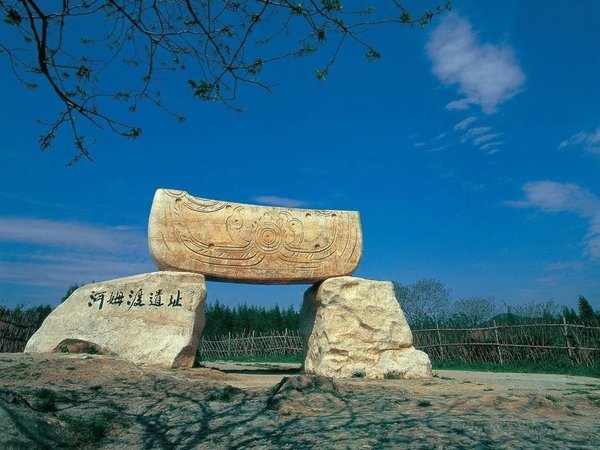

河姆渡遺址標(biāo)志。(圖片來源:浙江省人民政府官網(wǎng))

這是1973年,。在浙江余姚河姆渡遺址,,黑褐色的土層中,,突然閃出了一些黃燦燦的金色小顆粒。一經(jīng)空氣接觸,,它們很快就變成了泥土的顏色,。這是什么?考古工作者撿起褐色顆粒仔細(xì)辨認(rèn),,幾乎無法相信自己的眼睛——它們居然是碳化了的稻谷,!

據(jù)碳14測定,,這些碳化谷物的年代為6950±130BP。也就是說,它們已在地下埋藏了約7000年,!

河姆渡遺址的發(fā)現(xiàn),成為中國百年考古史上的一件大事,。遺址內(nèi)發(fā)現(xiàn)了大量谷物遺存——稻米,、稻殼,、莖葉等交互混雜,,形成 0.2—0.5米厚的堆積層,,最厚處超過1米。其堆積數(shù)量之多,,保存程度之完好,,為考古史所罕見。

河姆渡遺址稻谷殼堆積,。(圖片來源:浙江省人民政府官網(wǎng))

這么多的谷物是怎樣生產(chǎn)出來的?

河姆渡遺址出土了170多件骨耜,,其中2件骨耜的柄上,,還遺留著藤條綁扎著的木棒殘端,其清晰程度讓人震驚,,把7000年前骨耜是如何用于耕作的功能展現(xiàn)無遺。

此外,,河姆渡遺址出土的文物豐富得可以拼合出一幅江南農(nóng)耕生活的完整場景:大規(guī)模的干欄式建筑,,最早的木構(gòu)水井,陶器,,骨器,編織物,,石制農(nóng)具,,窖藏儲存的橡子、南酸棗,、菱角等果實(shí),。其中,,僅骨鏃就多達(dá)一千余件。

這些遺存把一個(gè)沉睡了7000多年的稻米聚落的形象,赫然呈現(xiàn)在今人眼前,,也把今天江南地區(qū)飯稻羹魚,、魚米之鄉(xiāng)的風(fēng)光,直接追溯到了新石器時(shí)代歷史長河的上游,。

河姆渡遺址出土骨耜。(圖片來源:浙江省博物館)

中華稻作農(nóng)業(yè)起源的考古譜系

河姆渡遺址發(fā)現(xiàn)后,,考古學(xué)界曾經(jīng)一度認(rèn)為它就是世界上最早的稻作農(nóng)耕文化遺存,。但事實(shí)遠(yuǎn)非如此。此后,,中國考古工作者在南方地區(qū)又經(jīng)歷了一次又一次激動人心的發(fā)現(xiàn),它們一再改寫和刷新著中國稻作農(nóng)業(yè)起源的歷史記錄:

1993年,,江西萬年縣仙人洞遺址,,發(fā)現(xiàn)了1.2萬年前的野生稻植硅石和1萬年前的栽培稻植硅石;

1995年,,湖南道縣玉蟾巖遺址,發(fā)現(xiàn)了距今約1.4萬年—1.8萬年的人工栽培稻標(biāo)本,,再度刷新了人類最早栽培水稻的歷史記錄,;

2000年,浙江浦江縣上山遺址,,發(fā)現(xiàn)一萬多年前屬性明確的栽培水稻以及鐮形石器,、石刀、石磨盤,、石磨棒等工具,同時(shí)出土了最早的定居村落遺跡和大量彩陶遺存,。學(xué)術(shù)界一致認(rèn)為:上山遺址是已發(fā)現(xiàn)的世界上最早的稻作農(nóng)業(yè)遺存,,上山文化是世界稻作文化的起源地。2020年,,袁隆平先生為上山遺址題詞:“萬年上山,,世界稻源” 。

浙江上山遺址出土碳化稻米,,距今約1.1萬年。(圖片來源:央視網(wǎng))

2009年,,杭州茅山遺址,,發(fā)現(xiàn)良渚文化時(shí)期水稻田約70—80畝,,古稻田周圍有明確的道路系統(tǒng)和灌溉系統(tǒng),表明良渚先民已對水稻田作過較先進(jìn)而細(xì)致的規(guī)劃,;

2020年,,浙江余姚施岙遺址,,考古工作者再度發(fā)現(xiàn)規(guī)模驚人的史前古稻田,,發(fā)掘面積約8萬平方米,,初步勘探附近古稻田總面積約90萬平方米,被考古界認(rèn)定為目前為止中國乃至世界上面積最大,、年代最早的大規(guī)模古稻田,,也是文化系列最完整,、證據(jù)最充分的稻作農(nóng)耕遺跡,堪稱世界級的發(fā)現(xiàn),。

浙江余姚良渚文化施岙遺址古稻田,。(人民網(wǎng)發(fā) 國家文物局供圖)

施岙遺址作為目前中華稻作農(nóng)業(yè)起源考古譜系中最近一次重要發(fā)現(xiàn),值得我們特別認(rèn)真地講一講,。

施岙遺址明顯地出現(xiàn)了三個(gè)時(shí)期具有先后疊壓關(guān)系的大規(guī)模稻田:第一期稻田的絕對年代約在6700—6500年前,;第二期稻田的絕對年代約為5700—5300年前;第三期稻田的絕對年代約為4900—4700年前,。對此考古學(xué)家描述了一個(gè)讓人吁噓的滄海桑田的故事:

距今約6700多年前,一群先民來到這里,,他們平整土地,,用骨器、木器種植水稻,。有一天,,海平面上升,海水淹沒了稻田,,他們不得不離去,。時(shí)間過去了很久很久,大概一千年后,,這塊土地露出水面,一群先民又來到這里,,重整山河,,又開始種植水稻,。有一天,海平面又上升了,,海水再度淹沒了這片稻田,。時(shí)間又過去很久很久,,大概幾百年之后,,當(dāng)它再一次露出水面,,一群先民又來了,他們又播下稻種,,初心未改,,躬耕依舊……

從1.4萬年前的湖南玉蟾巖,到1.2萬年前的江西仙人洞,,到1萬年前的浙江上山,,再到7000年前的河姆渡,最后到6700年前的施岙遺址——中國長江中下游地區(qū)是世界稻作農(nóng)業(yè)的發(fā)源地,,這一事實(shí)已不可辯駁,舉世公認(rèn),。

中華先民如何馴化野生稻,?

作為世界稻作農(nóng)業(yè)的發(fā)明者,中華先民到底是怎樣把野生稻馴化為食用水稻的,?

這一件柄上綁扎著條縷分明的藤條,,藤條下殘存著一塊木棒遺跡的骨耜,把古籍記載中關(guān)于“耒耜”的古老形象,,清晰地展現(xiàn)在我們面前,。在遙想先民們“執(zhí)耜而耕”勞作場景的同時(shí),,我們也可追憶遠(yuǎn)古祖先馴化野生稻的那一條漫長,、艱辛的足跡。

骨耜使用方法演示圖,。(圖片來源:中國農(nóng)業(yè)博物館官網(wǎng))

如果要清晰地講述中華先民馴化野生稻的歷程,需要跟世界上其他栽培農(nóng)作物相比較,,才能更真切地理解其馴化之路的艱辛不易,。比如,中華先民在黃河流域培植的粟和黍,,西亞先民培植的大麥和小麥,,中美洲先民培植的玉米——這些農(nóng)作物的馴化都比稻谷相對容易。因?yàn)?,粟,、麥、玉米的野生祖本都生長在旱地上,,當(dāng)人類早期定居時(shí),,很容易跟這些旱地植物相遇,并且觀察到它們開花結(jié)籽,、自落自生的特性,,進(jìn)而產(chǎn)生利用和馴化它們的想法。但野生稻卻不同,,它是唯一的遠(yuǎn)古時(shí)代被人類馴化的濕地植物,。確切地說,,長江中下游先民馴化的水稻,,其野生祖本是典型的水生草本植物,,它們生長在池塘,、沼澤之中,,有著很強(qiáng)的宿根性和發(fā)達(dá)的地下莖和根系,,是多年生植物,根本不需要結(jié)實(shí)繁殖,,就可以從倒伏莖的高節(jié)根中發(fā)芽,。而我們的祖先能夠觀察到這一種濕地草本植物的食用價(jià)值,并且一點(diǎn)一點(diǎn)地總結(jié)經(jīng)驗(yàn),,把這種多年生的植物馴化成一年生的農(nóng)作物,,這需要多少智慧、探索,、辛勞!

更何況,,在此后數(shù)千年的歲月長河中,,中華民族還一步一步地把它改良成了今天世界上產(chǎn)量最高的農(nóng)作物,這又是何等了不起的奇跡,!

水稻傳播影響世界文明的格局

稻的馴化,、稻作農(nóng)業(yè)的起源發(fā)展,直接影響了早期中國的文明進(jìn)程,,稻作傳播也對整個(gè)亞洲乃至全世界的文明發(fā)展及其格局產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響?,F(xiàn)在,我們可以清晰地看到一條歷史軌跡:稻作農(nóng)業(yè)經(jīng)由朝鮮半島向日本傳播,,直接促成了這些地區(qū)的社會復(fù)雜化和國家化進(jìn)程,,成為漢字文化圈(東亞文化圈)形成的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ);同時(shí),,稻作農(nóng)業(yè)傳播也是南島語系諸民族起源、發(fā)展及遷徙中的標(biāo)志性特征,。

今天,,全世界將近一半的人口以稻米為主食,這不能不讓我們緬懷中華先民對于人類所做出的偉大貢獻(xiàn),!

(文章編自:四川民族出版社《何以中華:一百件文物中的中華民族共同體歷史記憶》)

作者簡介:

鄭茜,中國民族博物館副館長,。近年來主持“‘中華民族形成發(fā)展史’實(shí)物表征體系研究”“民族文物價(jià)值體系建構(gòu)研究”等課題,,提出“中國博物館人類學(xué)”學(xué)科建設(shè)構(gòu)想并構(gòu)建研究平臺,引進(jìn)并主編“博物館人類學(xué)經(jīng)典譯叢”,;始創(chuàng)“中國民族志電影雙年展”與“中國民族影像志攝影雙年展”系列工程,;牽頭策劃組織《何以中華——一百件文物中的中華民族共同體歷史記憶》《傳統(tǒng)@現(xiàn)代》等精品展覽,;出版《中國民族與宗教》《邊緣敘事》等專著。

周玉州,,中國民族博物館館員,,2018年獲得中央民族大學(xué)歷史文化學(xué)院中國少數(shù)民族史專業(yè)法學(xué)博士學(xué)位,具有美術(shù)史學(xué)和民族史學(xué)等多學(xué)科交叉學(xué)術(shù)背景,,目前主要從事中華民族形成發(fā)展史實(shí)物實(shí)證及相關(guān)展陳研究工作,。

(原標(biāo)題:文物TalkShow|河姆渡骨耜:中華先民是世界稻作農(nóng)業(yè)的發(fā)明者)

【責(zé)任編輯:趙康麗】

【內(nèi)容審核:符 堅(jiān)】

24小時(shí)熱聞

相關(guān)閱讀/RELATED READING