第十二屆全國(guó)少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運(yùn)動(dòng)會(huì):滿滿民族風(fēng) 項(xiàng)項(xiàng)皆精彩

2019年9月16日,,這是在海南體育事業(yè)發(fā)展史上注定濃墨重彩的一天——海南省代表在河南鄭州接過(guò)全國(guó)少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運(yùn)動(dòng)會(huì)會(huì)旗,宣告第十二屆全國(guó)少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運(yùn)動(dòng)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“運(yùn)動(dòng)會(huì)”)將在海南舉辦,,全省百姓歡欣鼓舞,,期待盛會(huì)的到來(lái)。

2024年10月22日,,運(yùn)動(dòng)會(huì)迎來(lái)了倒計(jì)時(shí)一個(gè)月的重要時(shí)刻,。一起來(lái)看看都有哪些別具民族特色的競(jìng)賽項(xiàng)目吧。

花炮

花炮又稱“搶花炮”,,是流行于廣西,、貴州、云南,、湖南等地的一項(xiàng)民間傳統(tǒng)體育活動(dòng),,已有500多年的歷史。傳統(tǒng)的搶花炮不限人數(shù),、隊(duì)數(shù),,場(chǎng)地通常設(shè)在河岸或山坡上,無(wú)邊界限制,具有較強(qiáng)的對(duì)抗性,、娛樂(lè)性,,深受各族群眾的喜愛。每年農(nóng)歷三月三或秋收后,,廣西,、貴州等地以村寨為單位進(jìn)行搶花炮比賽,稱為“花炮節(jié)”,。2021年搶花炮被列入第五批國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項(xiàng)目名錄,。

花炮是一個(gè)直徑14厘米的彩色圓形餅狀橡膠物,外圓呈輪胎形,,厚約2.5~3厘米,。花炮比賽由兩隊(duì)進(jìn)行,,每隊(duì)上場(chǎng)8人,,在長(zhǎng)60米、寬50米的場(chǎng)地內(nèi),,由拿到花炮一方的運(yùn)動(dòng)員通過(guò)奔跑,、傳遞等方式擺脫防守,將花炮投入對(duì)方花籃得分,;防守一方則以攔截,、搶斷等技術(shù)反搶,阻止對(duì)方得分,。在規(guī)定40分鐘比賽時(shí)間結(jié)束時(shí),,得分多者為勝隊(duì)。

珍珠球

珍珠球原名“采珍珠”,,源于長(zhǎng)白山以北,、黑龍江中上游、烏蘇里江流域等地的采珍珠生產(chǎn)活動(dòng),。當(dāng)?shù)厝罕姇?huì)將采上來(lái)的蛤蚌直接入筐,,或在船上將蛤蚌扔到岸上的筐里,拋得準(zhǔn),、接得準(zhǔn)能夠極大地提高采珠速度,。2008年珍珠球被列入第二批國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項(xiàng)目名錄。

全國(guó)少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運(yùn)動(dòng)會(huì)中的珍珠球項(xiàng)目是經(jīng)過(guò)加工整理形成的對(duì)抗性,、競(jìng)爭(zhēng)性和趣味性極強(qiáng)的球類運(yùn)動(dòng),,基本技術(shù)和比賽方法與籃球類似,也被稱為“移動(dòng)籃筐的小籃球”,。比賽場(chǎng)地長(zhǎng)28米,、寬15米,。每場(chǎng)比賽由兩個(gè)隊(duì)參加,每隊(duì)上場(chǎng)7名隊(duì)員,,進(jìn)攻方可將球向任何方向傳,、拍、滾,、運(yùn),,目的是向抄網(wǎng)投球并得分。防守方阻止對(duì)方獲得球并得分,。每隊(duì)有1名持抄網(wǎng)隊(duì)員在得分區(qū)試圖抄中本方隊(duì)員投射來(lái)的球,。封鎖區(qū)內(nèi)有2名防守隊(duì)員用球拍封擋、攔截進(jìn)攻隊(duì)員投射的球,。全場(chǎng)比賽30分鐘,,以比賽結(jié)束時(shí)得分多者為勝。

木球

木球起源于寧夏,,由青少年放牧?xí)r的“打籃子”“趕毛球”演變而來(lái),,也稱為“牧球”。木球運(yùn)動(dòng),,既保留有濃厚鄉(xiāng)土氣息的趕毛球的動(dòng)作,,又富有一定的競(jìng)爭(zhēng)性和對(duì)抗性,受到廣大群眾的喜愛,。

木球球體長(zhǎng)9厘米,,圓周長(zhǎng)18厘米,,球體兩端呈半球形,,中間為圓柱體。比賽場(chǎng)地需為平整,、無(wú)障礙的長(zhǎng)方形土地或人造草地,,長(zhǎng)40米、寬25米,。參賽兩隊(duì)每隊(duì)出場(chǎng)5人,,每人手握長(zhǎng)70厘米的木質(zhì)或非金屬擊球板,運(yùn)用傳球,、接球,、運(yùn)球和擊球射門等技術(shù),避開對(duì)方防守,,將球擊入對(duì)方球門得分,。同時(shí)隊(duì)員們需用搶斷等防守技術(shù),阻止對(duì)方得分,,比賽以最終得分多者為勝,。

蹴球

蹴球,原稱“踢石球”,也被稱為“腳下斯諾克”,,是我國(guó)一項(xiàng)民間傳統(tǒng)體育活動(dòng),。關(guān)于踢石球,在古典名著《紅樓夢(mèng)》第二十八回中有過(guò)這樣的描寫:“焙茗往東邊二門前來(lái),,可巧門上小廝在甬路底下踢球……”這里寫的踢球,,即踢石球。

蹴球比賽場(chǎng)地為長(zhǎng),、寬均10米的正方形平坦地面,,比賽用球?yàn)橛菜軐?shí)心球,直徑約10厘米,,重量約1千克,,有紅、藍(lán)兩色,,分別標(biāo)有1,、2、3,、4號(hào),。按照競(jìng)賽規(guī)則,雙方運(yùn)動(dòng)員用腳底“蹴”球,,使球通過(guò)腳底向前移動(dòng),,依據(jù)所“蹴”之球碰擊對(duì)方或本方球的情況計(jì)算得分,以任意方先達(dá)到或超過(guò)規(guī)定分?jǐn)?shù)決定勝負(fù),。

毽球

毽球運(yùn)動(dòng)是在我國(guó)民間踢毽子游戲基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的民族傳統(tǒng)體育項(xiàng)目,。民間踢毽起源于漢代,至今已有2000多年的歷史,。毽子多用銅錢,、雞羽、布,、皮等材料手工制作,,花樣很多,其游戲方式有各種踢法,、跳法,、承接法、旋轉(zhuǎn)法,、觸弄法,。花毽于2011年被列入第三批國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項(xiàng)目名錄,。

毽球比賽規(guī)則類似排球,、羽毛球,,球網(wǎng)高度男子為160厘米,女子為150厘米,。毽球的基本動(dòng)作是盤,、磕、拐,、蹦,,有前踢、后踢,、內(nèi)踢,、外踢、倒踢,、頭頂,、胸觸等幾十種踢法。目前毽球比賽設(shè)置有男子三人毽球,、女子三人毽球,、男子雙人毽球、女子雙人毽球四個(gè)單項(xiàng),。

龍舟

龍舟源于民間龍舟競(jìng)渡,,是中國(guó)傳統(tǒng)體育活動(dòng)。關(guān)于龍舟的起源,,流傳最廣的說(shuō)法是為紀(jì)念戰(zhàn)國(guó)時(shí)期楚國(guó)愛國(guó)詩(shī)人屈原,,之后逐漸傳播到世界多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。隨著時(shí)間的推移,,人們賦予了龍舟競(jìng)渡更加深厚的文化內(nèi)涵,。我國(guó)地域遼闊,各地的龍舟活動(dòng)表現(xiàn)出濃郁的地域特色,,目前國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項(xiàng)目名錄中有十余個(gè)項(xiàng)目與龍舟息息相關(guān),。

龍舟運(yùn)動(dòng)是一項(xiàng)集眾多劃手依靠單片槳葉劃槳作為推進(jìn)方式,,運(yùn)用肌肉力量向船后劃水,,推動(dòng)舟船前進(jìn)的運(yùn)動(dòng)。標(biāo)準(zhǔn)龍舟配備有龍頭,、龍尾,、鼓、舵,。龍舟比賽通常設(shè)有2~8條賽道,,以最接近終點(diǎn)裁判塔的賽道為第一道,其余賽道以此類推,。每條賽道寬9~13.5米,,水深不低于3.5米,。比賽時(shí),每支隊(duì)伍都需配有鼓手1人,、舵手1人,,劃手20人(小龍舟項(xiàng)目10人),替補(bǔ)隊(duì)員2人,。參賽各隊(duì)在各自賽道內(nèi)同時(shí)起航,,以龍頭最前沿到達(dá)終點(diǎn)先后順序決定名次。

獨(dú)竹漂

獨(dú)竹漂是發(fā)源于貴州北部赤水河流域的一種民間技藝,,原是當(dāng)?shù)厝说乃辖煌üぞ?,后逐漸發(fā)展為當(dāng)?shù)馗髯迦罕姷膴蕵?lè)、比賽項(xiàng)目,。赤水獨(dú)竹漂于2021年被列入第五批國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項(xiàng)目名錄,。

獨(dú)竹漂是一項(xiàng)由運(yùn)動(dòng)員赤足站立在漂浮于水面的單棵竹子(或形似材料)上,利用手中的劃桿劃水使其前進(jìn),,以同等的距離內(nèi)所用的時(shí)間多少?zèng)Q定名次的運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目,。獨(dú)竹漂是一項(xiàng)具有技巧性的水上項(xiàng)目,可進(jìn)行技能表演,,又可進(jìn)行競(jìng)速比賽,,集健身、娛樂(lè)為一體,,具有較強(qiáng)的競(jìng)技性,、觀賞性和娛樂(lè)性。

秋千

秋千,,俗稱“蕩秋千”,,流行于我國(guó)東北、中南,、西南等地區(qū),,具有悠久的歷史。漢武帝時(shí),,宮中的蕩秋千風(fēng)氣極盛,,宮中以“千秋”為祝壽之詞,取“千秋萬(wàn)壽”之意,,以后為避忌諱,,將“千秋”兩字倒轉(zhuǎn)為“秋千”。秋千于2006年被列入第一批國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項(xiàng)目名錄,。

秋千

秋千場(chǎng)地需為長(zhǎng)方形土地或草地,,長(zhǎng)20米、寬8米,,場(chǎng)地上距地面15米高的空間內(nèi)不得有任何障礙物,。全國(guó)少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運(yùn)動(dòng)會(huì)秋千比賽按體重級(jí)別,,分為高度比賽和觸鈴比賽,每種比賽方法又包括單人和雙人比賽,。運(yùn)動(dòng)員在秋千架上試蕩,,以盡可能少的預(yù)擺次數(shù)達(dá)到領(lǐng)先他人的高度或觸鈴次數(shù)。

射弩

射弩流行于云南,、貴州,、廣西、廣東,、海南等地,。在古代,是人們用作謀生,、狩獵的工具,,隨著社會(huì)的不斷發(fā)展,逐漸成為一項(xiàng)強(qiáng)身健體的運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目,。

射弩場(chǎng)地應(yīng)平坦,、開闊,室內(nèi)外均可,,長(zhǎng)度不少于30米,,場(chǎng)地周圍需設(shè)置安全警戒標(biāo)志。比賽距離20米,,為發(fā)射線至靶面之間的垂直距離,。比賽項(xiàng)目有傳統(tǒng)弩和標(biāo)準(zhǔn)弩的個(gè)人和團(tuán)體賽,姿勢(shì)分立姿和跪姿,,分資格賽和決賽兩個(gè)階段,。其中,標(biāo)準(zhǔn)弩重量不得超過(guò)3.5公斤,,長(zhǎng)不得超過(guò)80厘米,;傳統(tǒng)弩應(yīng)為手工制作,重量和弩身長(zhǎng)度不限,。握弩手勢(shì)均為無(wú)依托,,就是指弩身不得直接或間接接觸身體其他部位。以現(xiàn)場(chǎng)所判定的環(huán)值為最后成績(jī),,團(tuán)體賽成績(jī)按各隊(duì)所有參賽人員成績(jī)之和累加計(jì)算,。

陀螺

陀螺又稱“打陀螺”“打老牛”,在云南,、貴州、湖南,、廣西,、福建等地開展較為廣泛,。陀螺在我國(guó)擁有悠久的歷史,1926年在山西夏縣西陰村灰土風(fēng)嶺發(fā)現(xiàn)了距今4000多年的文物,,其中就有陶制的小陀螺,。

陀螺

陀螺是一項(xiàng)兩隊(duì)在比賽場(chǎng)地上,從守方旋放陀螺開始,,由攻方將自己的陀螺拋擲,,擊打守方陀螺,將守方陀螺擊出比賽場(chǎng)區(qū)或比守方陀螺在比賽場(chǎng)區(qū)內(nèi)旋轉(zhuǎn)的時(shí)間更長(zhǎng)的比賽項(xiàng)目,。比賽只計(jì)攻方得分,,以當(dāng)場(chǎng)比賽的累計(jì)得分決定該場(chǎng)勝負(fù),得分多的隊(duì)為獲勝隊(duì),。比賽一般采用非金屬平頭陀螺,。鞭由鞭繩、鞭桿組成,。鞭繩不得用金屬材料制作,,其粗細(xì)不限,鞭繩長(zhǎng)度男子為6米,,女子為5米,,鞭桿長(zhǎng)度不超過(guò)0.6米。

押加

押加又稱“大象拔河”,,是一種趴著拔河的體育項(xiàng)目,,在西藏等地廣為流傳。押加比賽有著上百年的歷史,,來(lái)源于牛拉犁時(shí)奮力向前的勞作過(guò)程,。每逢節(jié)假日或農(nóng)閑時(shí),在牧場(chǎng)或田間,,人們常常把背帶或腰帶連在一起,,以游戲的形式練習(xí)或進(jìn)行比賽。押加不是單純比拼絕對(duì)力量或體重優(yōu)勢(shì)的項(xiàng)目,,耐力,、體能分配策略和動(dòng)作技巧也十分重要。

押加比賽運(yùn)動(dòng)員按各自體重參加規(guī)定級(jí)別的比賽,,比賽是由2名運(yùn)動(dòng)員在比賽場(chǎng)地上,,將一條長(zhǎng)綢布帶做成的圓環(huán)分別套于頸部(帶子從兩腿間通過(guò)),四肢著地并背向?qū)Ψ?,向自己的前進(jìn)方向用力,,以一方將置于兩者之間的墜條拉過(guò)自己一側(cè)的決勝線為勝利。

高腳競(jìng)速

高腳競(jìng)速又稱“高腳馬”,,也叫“騎竹馬”,,流行于湖南,、湖北、貴州,、云南,、廣東等地,原本是當(dāng)?shù)厝罕娫诘孛娣e水的雨季代步,、涉水過(guò)淺河的工具,,也可作為在海邊涉水撈蝦撈魚的工具。

高腳競(jìng)速

高腳競(jìng)速運(yùn)動(dòng)是由運(yùn)動(dòng)員雙手各持一桿,,同時(shí)腳踩桿上的踏鐙,,在田徑場(chǎng)上進(jìn)行的比賽,以在同等的距離內(nèi)所用的時(shí)間多少?zèng)Q定名次,。高腳競(jìng)速與普通的田徑跑步不同的是,,田徑跑步是伸右手,出左腳,,而高腳競(jìng)速是一根竹竿上面綁了腳蹬,,不僅運(yùn)動(dòng)員的腳要踩在腳蹬上,而且在跑步過(guò)程中手也要握住竹竿,,是順步跑,,再加上竹竿比較細(xì),接觸點(diǎn)比較小,,因此這項(xiàng)運(yùn)動(dòng)對(duì)運(yùn)動(dòng)員的靈活性,、協(xié)調(diào)性和平衡性有較高的要求,這項(xiàng)手腳并用的競(jìng)賽項(xiàng)目也因此極具觀賞價(jià)值,。

板鞋競(jìng)速

板鞋是西南地區(qū)普遍使用的一種生活用具,,即用兩塊木板制成的木板拖鞋,稱之為“板鞋”,。相傳明代嘉靖年間瓦氏夫人為了培養(yǎng)士兵的集體觀念,,以求步調(diào)一致,命人根據(jù)木屐樣子做成長(zhǎng)木鞋,,令3人或6人一組共穿一雙長(zhǎng)木鞋統(tǒng)一步伐齊步跑,。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期訓(xùn)練,士兵素質(zhì)大大提高,,所向披靡,,挫敗倭寇,立下大功,。

板鞋競(jìng)速

板鞋競(jìng)速是由多名運(yùn)動(dòng)員一起將足套在同一雙板鞋上,,在田徑場(chǎng)上進(jìn)行的比賽,以在同等的距離內(nèi)所用的時(shí)間多少?zèng)Q定名次。競(jìng)賽項(xiàng)目分為男子三人板鞋,、女子三人板鞋和三人板鞋混合接力,。板鞋競(jìng)速是一項(xiàng)集群眾性,、娛樂(lè)性,、競(jìng)技性于一體的民族傳統(tǒng)體育活動(dòng),其主要特點(diǎn)是運(yùn)動(dòng)時(shí)所有人需齊心協(xié)力,,步調(diào)一致,,才能保證行走靈活,協(xié)調(diào)自然,,具有很強(qiáng)的體育性和觀賞性,。

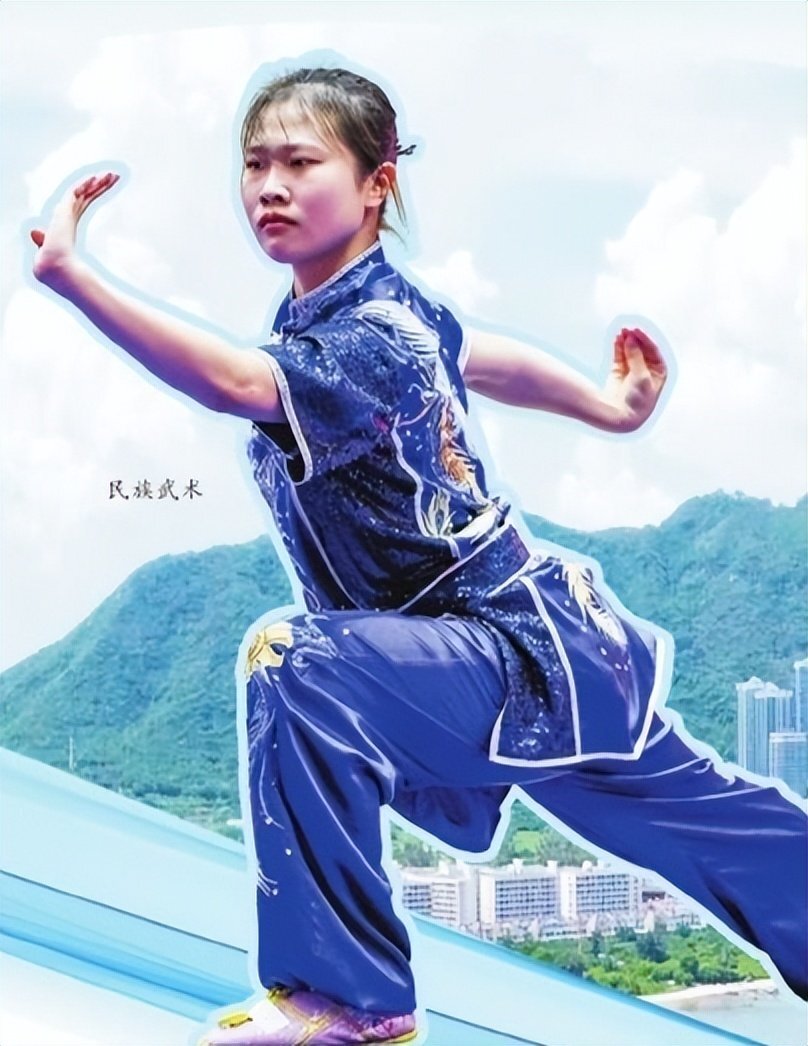

民族武術(shù)

中國(guó)武術(shù)在國(guó)際上被稱作“功夫”,是由踢,、打,、摔、拿,、擊,、刺等動(dòng)作構(gòu)成的攻防格斗技術(shù),按照一定的運(yùn)動(dòng)規(guī)律組成套路和對(duì)抗兩種方式,。武術(shù)是幾千年來(lái)中華民族用以鍛煉身體和自衛(wèi)的一種技能,,被視為中華文化之精粹,又稱國(guó)粹,。民族武術(shù)是在長(zhǎng)期的生產(chǎn),、生活、狩獵或戰(zhàn)爭(zhēng)中發(fā)展起來(lái)的,,有著鮮明的傳統(tǒng)文化特性,。先民們最初習(xí)武是為了對(duì)抗兇猛的野獸,以求得自保,,后來(lái)武術(shù)又成為了一種軍事技能,,現(xiàn)在民族武術(shù)已經(jīng)集健身和表演功能于一體。

民族武術(shù)

民族武術(shù)比賽項(xiàng)目包括拳術(shù),、器械,、對(duì)練三種,分為男子組和女子組,。傳統(tǒng)拳術(shù)分為:一類(形意拳,、八卦拳、八極拳),;二類(通臂拳,、劈掛拳、翻子拳);三類(地趟拳,、象形拳),;四類(查拳、華拳,、花拳,、炮拳、洪拳,、少林拳等),;其他類(除一、二,、三,、四類以外的各種具有民族和地域特色的拳種)。傳統(tǒng)器械分為:?jiǎn)纹餍?、雙器械,、軟器械。

民族式摔跤

摔跤運(yùn)動(dòng)歷史悠久,,是中華民族文化遺產(chǎn)不可分割的組成部分,。民族式摔跤在長(zhǎng)期的歷史發(fā)展中因時(shí)因地因習(xí)俗而形成,是中國(guó)各地區(qū),、各民族開展的所有摔跤活動(dòng)形式和規(guī)則體系的集合,。民族式摔跤具有嚴(yán)格的技巧與規(guī)則,將生活與生產(chǎn),、競(jìng)技與娛樂(lè)相結(jié)合,,同時(shí)具有強(qiáng)身健體、增進(jìn)情感交流的作用,。

民族式摔跤比賽通常設(shè)有搏克(蒙古族式摔跤),、且里西(維吾爾族式摔跤)、格(彝族式摔跤),、北嘎(藏族式摔跤),、絆跤(回族式摔跤)、希日木(朝鮮族式摔跤)六種,。

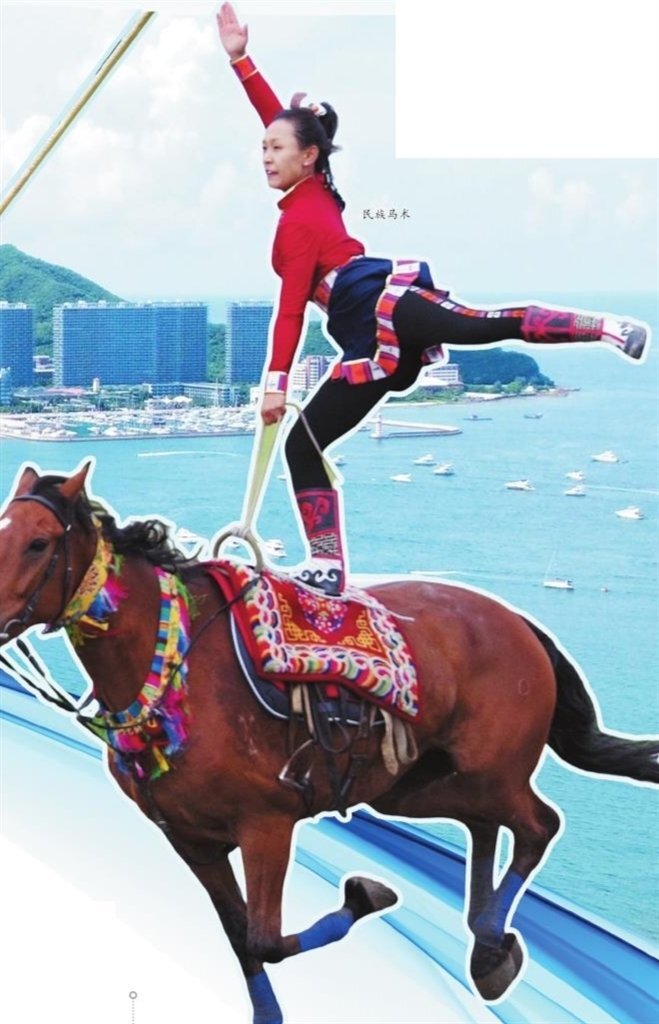

民族馬術(shù)

民族馬術(shù)是各族群眾廣泛喜愛的一項(xiàng)重要體育活動(dòng),。在我國(guó),養(yǎng)馬,、馴馬,、騎馬已有數(shù)千年歷史,最初用于交通,、打獵,、作戰(zhàn),,后來(lái)逐漸融入日常生活,演變?yōu)榇蠹蚁猜剺?lè)見的運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目,。

民族馬術(shù)

民族馬術(shù)包括民族賽馬,、跑馬射箭和跑馬拾哈達(dá)三類。

民族健身操

民族健身操是將現(xiàn)代體育健美操的編排原則,、運(yùn)動(dòng)路線等要素與民族傳統(tǒng)舞蹈精髓深度融合的體育項(xiàng)目,,除具備健美操的一般特性外,服裝,、動(dòng)作編排,、音樂(lè)選配等方面都體現(xiàn)著中華民族傳統(tǒng)文化特色,。

民族健身操根據(jù)其目的與任務(wù)大致可分為三大類型:推廣類,、表演類、競(jìng)技類,。推廣類民族健身操以健身為目的,,面向大眾且強(qiáng)度、難度較低,,可以通過(guò)全面的身體活動(dòng)提高有氧代謝能力,,增強(qiáng)體質(zhì),為社會(huì)不同年齡,、性別,、職業(yè)的人選用。表演類民族健身操以展示與觀賞為目的,,同時(shí)介紹,、推廣、傳播和帶動(dòng)民族健身操的發(fā)展,,豐富人民群眾的業(yè)余文化生活,。競(jìng)技類民族健身操以競(jìng)賽為目的,有特定的競(jìng)賽規(guī)則和評(píng)分方法,,動(dòng)作有一定難度,,對(duì)參賽者的身體素質(zhì)、技術(shù)能力和藝術(shù)表現(xiàn)力有較高要求,,是全面展示人體健,、力、美的競(jìng)賽項(xiàng)目,。

攀椰競(jìng)速

攀椰競(jìng)速源于海南當(dāng)?shù)厝罕娕罉湔拥纳顒谧鲌?chǎng)景,,后來(lái)發(fā)展為海南民族民間喜聞樂(lè)見的“摘椰子”比賽活動(dòng)。該項(xiàng)目極具海南地方生產(chǎn)生活特點(diǎn)和海南民族特色,,是一項(xiàng)集趣味性,、娛樂(lè)性,、競(jìng)技性為一體的體育活動(dòng)。

攀椰競(jìng)速比賽要求運(yùn)動(dòng)員在9米(女子為7米)的天然椰子樹或人工制作的仿真椰子樹上進(jìn)行攀爬,,參賽選手自選攀爬姿勢(shì),,爬到椰子樹頂端并觸碰計(jì)時(shí)按鈴,用時(shí)最短者獲勝,。

2024年第十二屆全國(guó)少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運(yùn)動(dòng)會(huì),,首次將攀椰競(jìng)速列為競(jìng)賽項(xiàng)目中的增設(shè)項(xiàng)目。攀椰競(jìng)速項(xiàng)目注重考驗(yàn)運(yùn)動(dòng)員的攀爬技巧,、體能耐力和核心力量,,以攀爬向上、不斷進(jìn)取的姿態(tài),,展現(xiàn)力爭(zhēng)上游,、拼搏不息的精神。

(原標(biāo)題:滿滿民族風(fēng) 項(xiàng)項(xiàng)皆精彩)

【責(zé)任編輯:謝鎮(zhèn)蔚】

【內(nèi)容審核:孫令衛(wèi)】