何以中國:不滅的遺址

以遺址為典,尋“何以中國”之根,。7月12日至13日,,來自巴基斯坦、羅馬尼亞,、墨西哥,、尼加拉瓜、泰國,、突尼斯,、越南、緬甸等國家的“打卡中國——你好,,陜西!”參訪團(tuán),,踏足統(tǒng)萬城遺址、石峁遺址,、鎮(zhèn)北臺,、紅石峽等歷史遺跡,拂去歷史埃塵,,覽賞文明煙霞,。

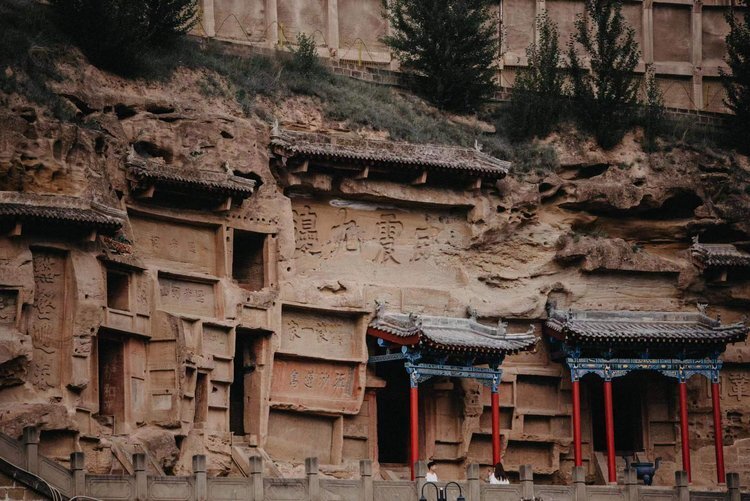

石峁遺址 攝影 柳洪華

吉光片羽、一眼千年,。陳列在華夏大地上的遺產(chǎn),,是中華文明的實(shí)證、世界文明的燦星,,并為人類的發(fā)展提供著精神指引和精神動力,。

地處陜北黃土高原北部邊緣,目前已發(fā)現(xiàn)的龍山晚期到夏早期規(guī)模最大城址,,石峁遺址一經(jīng)發(fā)現(xiàn)便以“石破天驚”之勢震驚世界,。

從2012至今,這座消失了的王國都邑在考古利器手鏟下逐漸褪去了厚厚的黃土,,這處四千年前備受頌揚(yáng),、權(quán)威高聳的圣都,成為中華文明的起源和早期發(fā)展過程中,,各地區(qū)古人輝煌文化的鮮明佐證,。

從約4300年至3800年回望,,石峁和其他許多遺址一起,用中華文明的“何以千年”,,溯源“何以中國”的文明根基,。

參訪團(tuán)參觀統(tǒng)萬城遺址 攝影 張雨晨

“各美其美,美人之美”,。對于不同文化,,中華文明既充分接納、包容,,又不斷吸收,、融合。

位于榆林靖邊白城則村的統(tǒng)萬城遺址,,是匈奴民族在歷史長河中遺留下來的唯一一座都城遺址。城內(nèi)遺存的墩臺,、馬面,、城垣、翁城,、城壕等,,真實(shí)完整地反映了大夏國文明的真實(shí)性、獨(dú)特性,。

近年來,,隨著沙漠治理、文物保護(hù),、考古遺址公園建設(shè)等的推進(jìn),,昔日被黃沙掩埋的統(tǒng)萬城城池遺址逐漸恢復(fù)生機(jī)。統(tǒng)萬城遺址博物館內(nèi),,建筑,、器物、故事等元素?zé)o不體現(xiàn)著“民族融合”的深刻內(nèi)涵,,它們既是匈奴文化的奇特創(chuàng)造,,又體現(xiàn)出深受中原文化的強(qiáng)烈影響,向世人展示著中華文明的多元一體,。

鎮(zhèn)北臺 攝影 柳洪華

作為中華民族的象征,,從東周始修、到明代成熟的中國長城,,成為當(dāng)今世界規(guī)模最大,、體系最豐富的文化遺存。

有著萬里長城第一臺之稱的鎮(zhèn)北臺,,修筑于明萬歷三十五年(公元1607年)四月至次年七月,,是明朝“隆慶議和”與“和平互市”的產(chǎn)物,,是“蒙漢一家”和開創(chuàng)邊關(guān)和平環(huán)境的歷史見證。

“重鎮(zhèn)秋聲霽色開,,巡行不是為登臺,。”四百年來,鎮(zhèn)北臺扎根黃土,、旌旗獵獵,。今人登臺遠(yuǎn)眺,看到的不只是軍事建筑所呈現(xiàn)的烽煙滾滾,,更是在古代邊關(guān)貿(mào)易中各民族和諧交流的非凡智慧,。

而在有著“塞上碑林”雅稱的紅石峽,120多幅摩崖題刻中有一幅“漢蒙一家”,,同樣表現(xiàn)出在歷史長河中民族融合,、和睦共處的文明特質(zhì)。

紅石峽 攝影 王靖升

踏勘遺址是歷史的回歸,,文明的回溯,,精神的回望。巨史煌煌,,盛世泱泱,,永不湮滅的遺址向世人昭示著“最初的中國”,這便是中華文明千年不斷,、千年不衰的“何以”,。

(原標(biāo)題:何以中國:不滅的遺址)

【責(zé)任編輯:肖 好】

【內(nèi)容審核:張 建】