微視界里的大國匠心

一滴水里觀滄海,一粒沙中看世界。

從“中國天眼”上的一根鋼索,,到鋪就貴州“高速平原”的一粒砂石;從擎天高橋上的一條主纜,,到探月飛天里的一根“麻花針”,重大工程成敗的關鍵,,往往取決于關鍵小構件上的突破與創(chuàng)新。

多年來,一批又一批勞動者們攻堅克難,、精益求精,以大國匠心服務國家戰(zhàn)略,、助力中國創(chuàng)造,,也正是他們的不懈努力,,讓“一粒砂”筑就了通江達海之路,“一條纜”拉起了數(shù)項世界之最,、“一根針”連接了探月飛天之夢……

戳圖看視頻

“一粒砂”筑就通江達海路

遵義,,巍峨的婁山關。1935年,,紅軍長征時在這里取得大捷,。

雄關漫道真如鐵,而今邁步從頭越,。如今,,黔北第一險要之地,一場新的攻堅戰(zhàn),,正在繼續(xù),。

全長118公里,橋隧比達71.7%的蘭州至??趪腋咚俟分貞c至遵義段(貴州境)擴容工程(簡稱重遵擴容項目),,要從層巒疊嶂的大婁山中穿過。

連日來,,作為項目控制性工程,,全長約10.5公里的桐梓隧道進入最后施工階段,路面鋪裝與機電,、綠化同步進行,。

這是2022年10月13日拍攝的蘭州至海口國家高速公路重慶至遵義段(貴州境)擴容工程項目桐梓隧道,。當日,,桐梓隧道右幅順利貫通。新華社記者 陶亮 攝

要讓這個貴州高速公路第一長隧早日竣工,,材料的供應保障至關重要,。

來到重遵擴容項目路面23標的瀝青攪拌站,一輛輛運輸機制砂的貨車不時進入,,這些集料來自附近桐梓縣黃蓮鄉(xiāng)一處砂廠,。

廠棚里,集料分7種規(guī)格大小依次堆放,。重遵擴容項目Z1試驗室主任,、遵義交科工程檢測有限公司技術負責人鄒智良說,集料只有抽樣檢驗合格后才能進場,。

“我們生產(chǎn)機制砂的原料大多是石灰?guī)r,。”貴州高速公路集團有限公司重遵擴容項目辦主任蔣亮說,貴州屬于喀斯特地貌,,石灰?guī)r比較多,,就地就近取材大幅降低了建設成本,。

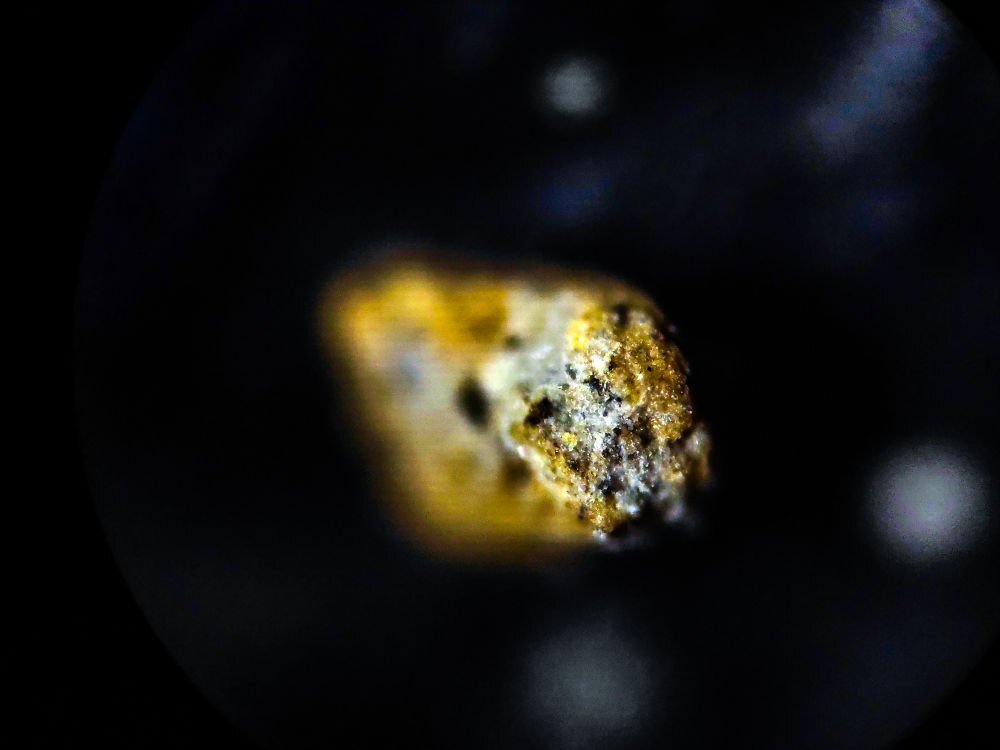

這是4月25日通過顯微鏡頭拍攝的一粒機制砂。新華社記者 歐東衢 攝

作為全國唯一沒有平原支撐的省份,,貴州山高谷深,,不具備河砂資源,以前要支撐工程建設,,需到重慶,、湖南、廣西甚至遠赴馬來西亞購買河砂,,運輸成本高昂,。

為克服材料瓶頸,當?shù)氐慕ㄔO者,、工程師們經(jīng)過長達20年的技術攻堅,,研究出獨特的機制砂生產(chǎn)工藝,將山石研磨改性,,達到與河砂相媲美的細膩與堅韌,,大幅降低建造成本并推動形成新的行業(yè)標準。

阻隔貴州的茫茫石山,,變成建橋鋪路的不竭原料,。

“我們測算過,比如到廣西購買,,河砂運輸成本每方要達到350多塊錢,,而我們自制的機制砂,它的開采,、就近運輸?shù)瘸杀炯悠饋?,每方只需?0塊錢。”貴州高速公路集團有限公司總工程師石大為說,,這項技術創(chuàng)新,為貴州工程建設節(jié)約了數(shù)十億元甚至上百億元的成本,。

“機制砂應用是我們工程建設的一條生命線,。”蔣亮說,當?shù)啬艽笠?guī)模的建設高速公路,,機制砂的應用功不可沒,。近年來,逢山開隧,、遇水架橋,,貴州高速公路通車里程超8000公里,已建和在建橋梁近3萬座,,原本千溝萬壑的高原變成了“高速平原”,。

“一條纜”拉起數(shù)項世界之最

從“三線建設”時期一路走來,,貴州鋼繩股份有限公司一直專注鋼絲繩的研究和開發(fā)。走進斑駁的廠房,,熱火朝天的生產(chǎn)景象撲面而來,,纏繞在工字輪上的各類成品等待裝車運走。

來到被爬山虎包裹的老辦公樓內,,陳列室內墻上貼著“制造業(yè)單項冠軍示范企業(yè)”等榮譽,。技術中心常務副主任張成宇說,他們的產(chǎn)品優(yōu)勢主要在特粗,、特長,、特殊結構等方面。

以橋梁應用為例,,懸索橋的主纜,、吊索,斜拉橋的斜拉索,,以及建橋用到的一些施工索,、貓道索、承載索,,都有貴州鋼繩的身影,。正在建設、預計2025年竣工后將成為世界第一高橋的花江峽谷大橋是一座懸索橋,,其吊索就采用了他們研制的密封鋼絲繩,。

這是4月18日在貴州鋼繩股份有限公司拍攝的0.6毫米直徑鋼絲繩。新華社記者 崔曉強 攝

“一年多時間,,我們通過脈沖疲勞試驗,、抗彎試驗等數(shù)據(jù)論證,最后經(jīng)過專家鑒定,,這個產(chǎn)品達到了國際領先水平,。”張成宇說,這項“高強度鍍鋅鋁稀土合金密封鋼絲繩吊索”入選貴州省2022年度十大科技創(chuàng)新成果,。

同樣在鋼索上下足工夫的,,還有“中國天眼”FAST的科學家們。

這是2月13日拍攝的“中國天眼”全景(維護保養(yǎng)期間拍攝,,無人機照片),。新華社記者 歐東衢 攝

作為國家重大科技基礎設施,其建造突破了傳統(tǒng)射電望遠鏡的百米工程極限,,可誰能想到,,建設過程中,因為鋼索的問題,險些讓大國重器擱淺,。

“如果問題不解決,,整個望遠鏡建設就得停滯。”FAST運行和發(fā)展中心常務副主任,、總工程師姜鵬回憶,,“中國天眼”反射面板雖只有1毫米厚,也要使用2000多噸鋁合金,,其索網(wǎng)結構在世界范圍來看,,也是跨度最大、精度最高,、工作方式最特殊,,對抗疲勞性能的要求極高,此前的鋼索都難堪重任,。

姜鵬帶著一幫青年人,,進行了大量索疲勞試驗。近百次失敗,,終于研制出超高強度,、抗反復拉伸的鋼索,其首創(chuàng)主動變形反射面,,使望遠鏡覆蓋40度天頂角,,成功支撐起“中國天眼”的“視網(wǎng)膜”。

“中國天眼”落成啟用后,,向全球工程界貢獻了大科學工程的中國經(jīng)驗和創(chuàng)新實踐:6根鋼索控制的30噸饋源艙,,可以在140米高空、206米的尺度范圍內實時定位;超高耐疲勞鋼索在200萬次循環(huán)加載條件下可達500MPa應力幅,,國際上尚無先例,。

目前,“中國天眼”已發(fā)布多個重要成果,,包括發(fā)現(xiàn)740余顆新脈沖星,、發(fā)現(xiàn)首例持續(xù)活躍重復快速射電暴、發(fā)現(xiàn)迄今宇宙最大原子氣體結構等,,多篇研究結果發(fā)表在《科學》《自然》等國際權威學術期刊上,。

“一根針”連接探月飛天之夢

誰也想不到,“形似麻花辮,、細如頭發(fā)絲”的“麻花針”廣泛用于探月工程、國產(chǎn)大飛機等航空航天領域,。

“麻花針”學名“絞線式彈性毫微型插針”,,是高端電子元器件主要的連接器配件。

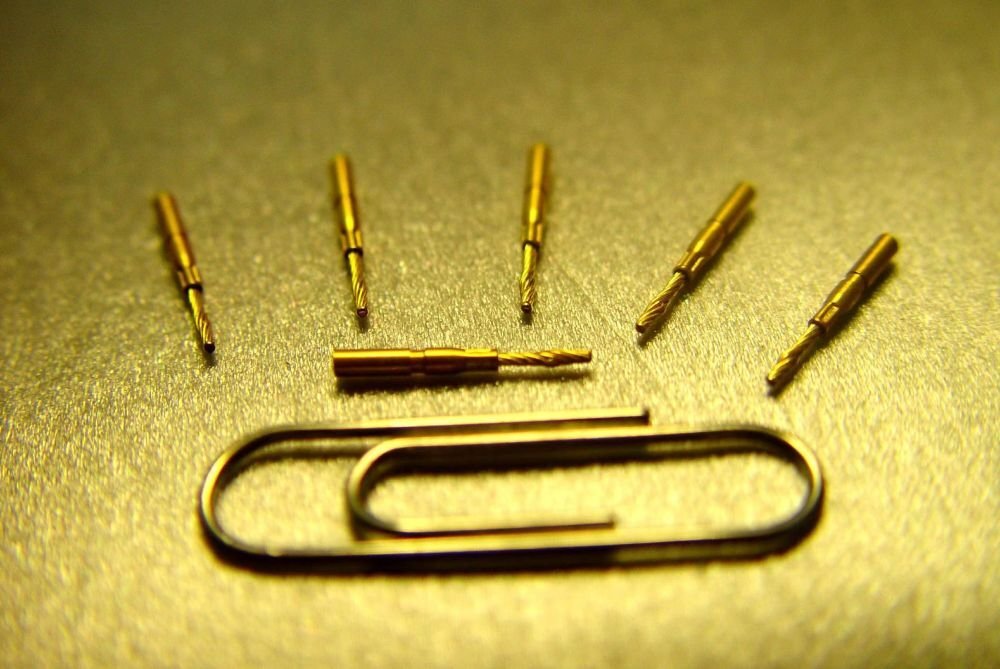

“麻花針”合件與回形針對比(2020年3月14日攝)。新華社發(fā)(張滿瀅 攝)

走進貴州航天電器股份有限公司的自動化生產(chǎn)車間,,一排排自動化生產(chǎn)設備正繁忙作業(yè),,經(jīng)過繞線、點焊等工序,,一根長約1厘米,、直徑0.2毫米的“麻花針”便被制造出來,一旁的屏幕上,,生產(chǎn)數(shù)量,、質量狀況等數(shù)據(jù)實時更新著。

貴州航天電器股份有限公司董事長王躍軒介紹,,20世紀80年代末,,我國“麻花針”主要依賴進口。20世紀90年代中期后,,公司開始小批量生產(chǎn)0.4毫米的“麻花針”產(chǎn)品,,進入2000年后,歷經(jīng)不斷自主研發(fā),,直徑0.2毫米,、更為精細的“麻花針”終于誕生了。

近年來,,隨著技術水平提高,,過去要靠工人用肉眼進行手工焊接的“麻花針”實現(xiàn)了智能化、高端化生產(chǎn),。通過數(shù)字化改造,,生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質量得到極大提高。

觀念不變原地轉,,觀念轉變天地寬,。王躍軒表示,為更好適應時代發(fā)展,、提升自身競爭力,,公司持續(xù)做好產(chǎn)品研發(fā)和市場開發(fā),一直堅持技術創(chuàng)新,、商業(yè)模式創(chuàng)新,、管理創(chuàng)新。

千萬錘成一器,、為國爭光的還有貴州航天精工制造有限公司,。圍繞一顆小小的螺母,總工藝師,、研究所所長余紹偉帶領團隊做了上萬次圖紙修改,,反復驗證終于研發(fā)出供航天用的自鎖螺母。

這是4月25日拍攝的十二角自鎖螺母。新華社發(fā)(劉娟 攝)

“在大家看來,,一顆小小的螺母也許看著并不起眼,,但為了研究它耐高溫、高強度,、輕量化的效果,,從之前配合度誤差1%到2%,到最后實現(xiàn)百分之百的契合度,,我們花了九年的時間去打磨鉆研它,。”余紹偉深有感觸地說。

據(jù)了解,,以前這種螺母主要依賴進口,,價格高、生產(chǎn)周期長,、供應不及時,。為實現(xiàn)科技自立自強,工程師們刻苦鉆研,,一次次細微調整最終取得成功,。“看到我們研發(fā)的產(chǎn)品飛向藍天,我感到驕傲和自豪!”余紹偉說,。

微視界里有大乾坤,。正是“大國工匠”們在“微世界”里的踔厲奮發(fā)、接續(xù)奮斗,,才有了一個個大國重器,,讓一個個偉大的夢想成為現(xiàn)實。

(原標題:微視界里的大國匠心)

【責任編輯:劉妍妍】

【內容審核:符 堅】